現在、新しいワカサギ電動リールを設計中です。あとは何回か実釣して完成というところまでこぎつけました!ダイソーの電動消しゴム不要で、なおかつモバイルバッテリーで駆動できる、超軽量(67g)モデルです。ほぼ完成しているので、ちょっと紹介したいと思います。

目次

1. はじめに:なぜ新しい電動リールを開発しようとしたのか

ワカサギ釣りは、繊細なアタリを感じ取りながら静かな自然の中で楽しめる冬の風物詩です。そんな釣りをより快適にするために、電動リールは欠かせない存在となっています。しかし、現行の私の自作リールにはいくつかの課題がありました。

ダイソー電動消しゴムの入手製

たとえば、ダイソーの電動消しゴムは入手が難しいときがあります。ダイソー店舗に欠品していることも多く何店舗も回ってやっと見つかることもありました。

電池切れの心配

さらに毎回単4電池2本が必要で、予備の電池も持ち歩く必要があります。いざ使おうとしたときに電池が弱っていたりしたときはガッカリしてしまいます。

手羽のような使用感

もしダイソーの電動消しゴムを使わず、モバイルバッテリーで駆動できるようになれば、もっと軽くて手羽のような使用感の電動リールができるよなぁと思っていました。そこで私は、「電池切れの心配がなく、もっと軽くて、シンプルで、使いやすいものを作りたい」と考え、新たな自作電動リールの開発に取り組みました。

2. コンセプトと設計のこだわり

- ✅ 小型・軽量で持ち運びラクラク(約67g)

- ✅ クラッチレバーと巻き上げボタンの直感操作

- ✅ モバイルバッテリー駆動(5V対応)でどこでも使える

- ✅ 75gの負荷でもしっかり巻き上げるパワー

- ✅ 台座に磁石内蔵で安定感抜群

- ✅ ダイソー電動消しゴムに頼らない独自構造

ワカサギ釣りでは、リールを手に持ったまま長時間釣り続けるため、軽さとコンパクトさが快適さに直結します。特に、誘いをかけたり止めたりといった細かな操作を繰り返すため、手に負担がかからない小型軽量な設計は重要です。そこで本リールは、最小限のサイズと重量にこだわり、釣りの集中力を妨げないよう工夫しました。

操作性についても、「誰でも直感的に使える」ことを目指しました。クラッチレバーを上げればスプールがフリーになり、ボタンを押せば巻き上げるというシンプルな構造にすることで、初心者の方はもちろん、できれば子供でも迷わず扱えるように設計しています。

最近の電動リールには多機能なモデルもありますが、実際には使わない機能が多く、かえって操作が複雑になりがちです。そもそも、ワカサギ釣りに必要な機能はそれほど多くありません。だからこそ、必要な動作だけに絞り込み、現行モデルの良いところはしっかり残しつつ、よりシンプルで使いやすいリールを目指しました。

3. 実際の試作の様子

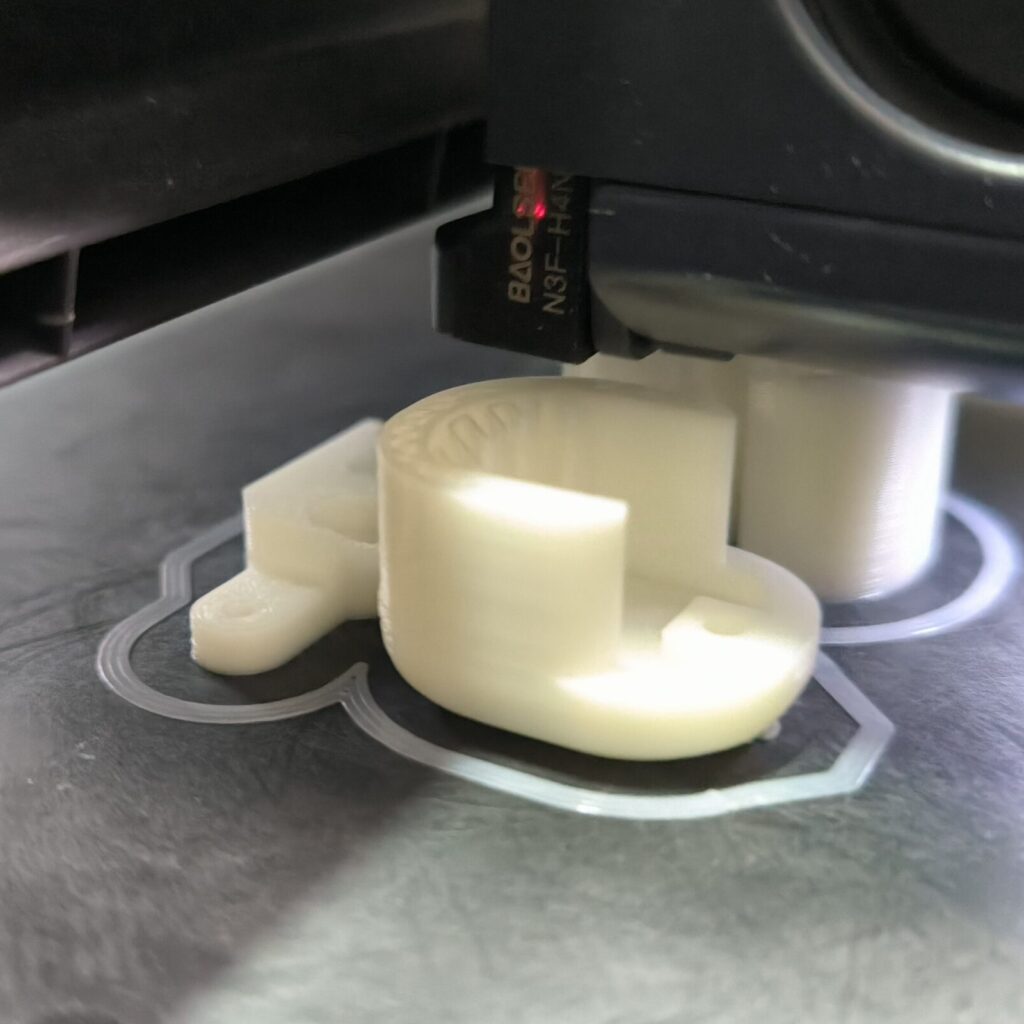

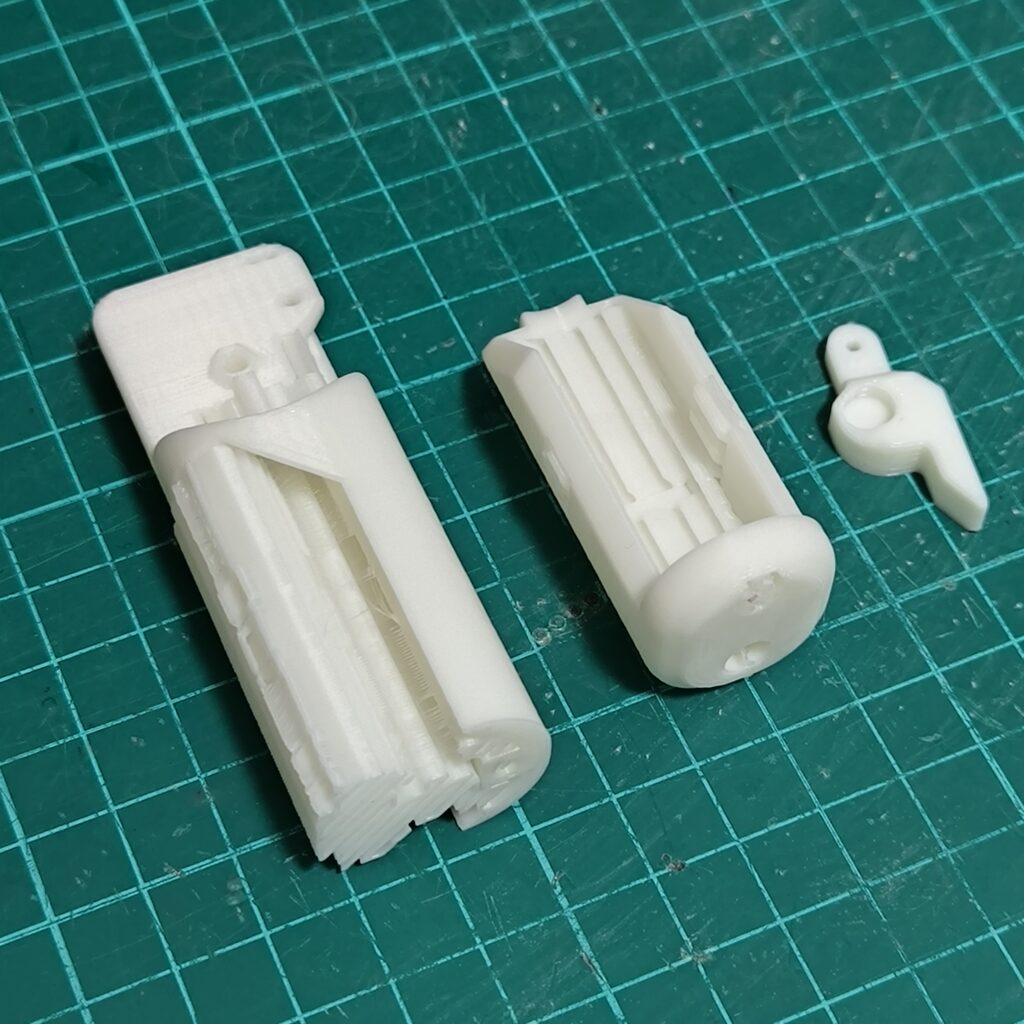

今回も筐体は3Dプリントで制作しました。本体部分は3つのパーツで構成されています。スプールは現行モデルのものを流用しています。

印刷が終わった本体パーツです。まだサポート材は取り除いていない状態です。

台座に埋め込んでいる磁石です。これがあるのとないのとでは、置いたときの安定性が全然違います(もちろん、テーブルは磁石がつく素材である必要)。

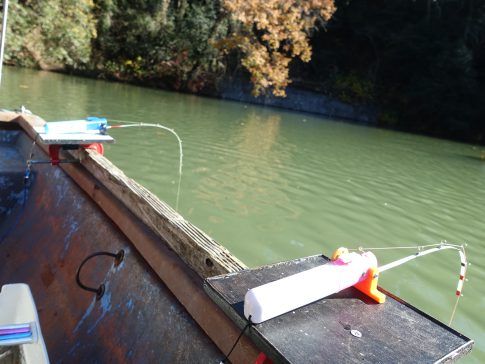

現行モデル(奥)と、新しいモデル(手前)の比較。だいぶ小さくなっていることがわかると思います。

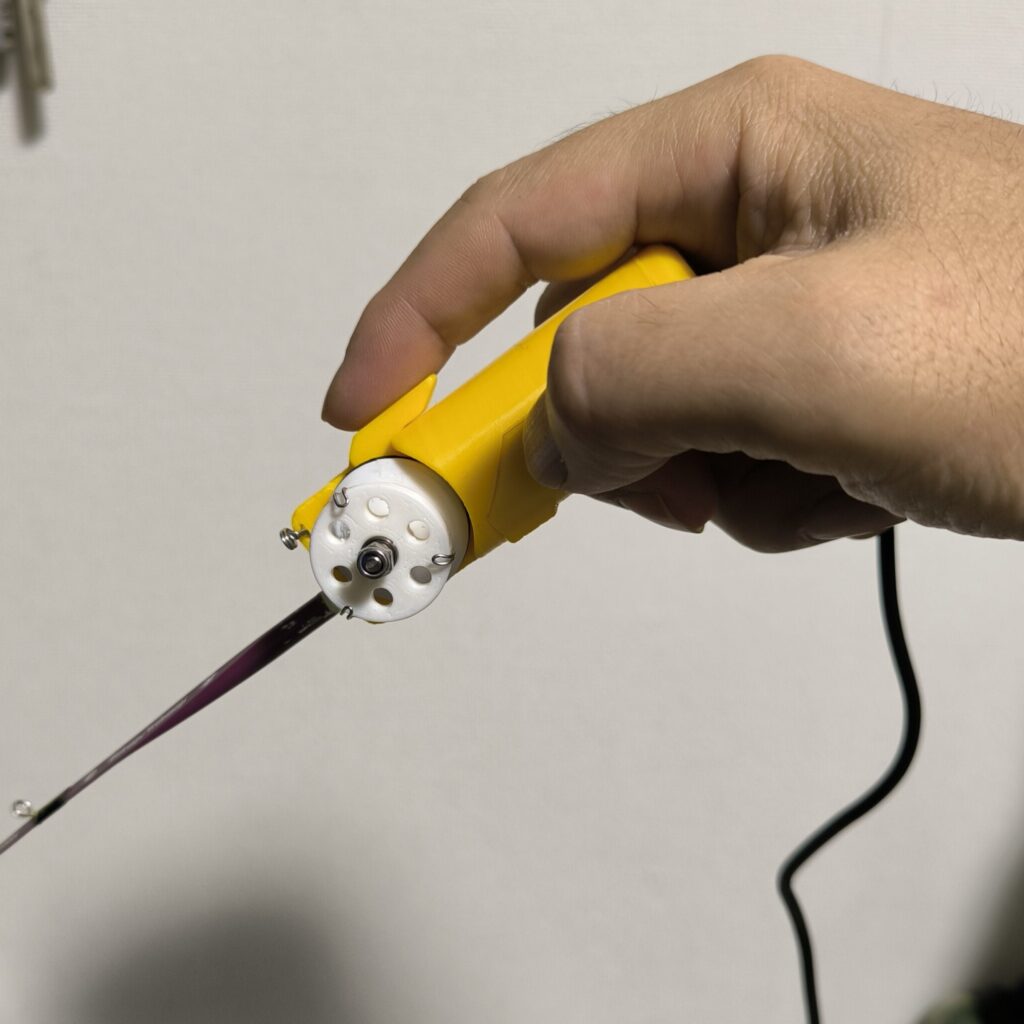

手に持ったとき、すっぽりと収まる感じというか、親指と中指でつまむ感じになります。小さいですが、ケーブルもあるので持ちにくいという感じはないです。

電流は0.5~0.7A程度流れていました。ただし、突入電流はこの3~5倍程度が流れていると思われます。

巻き上げは、76gでも余裕ある状態で巻き上げることができました。ただし、実際にワカサギ釣りでこんな負荷はかからないのではないかと思います。流石にここまで重いと落とし込みのときに空中では(※クラッチが滑ってしまいます。(※水中だと浮力や水の抵抗で多少は動きが変わるはず)

カラバリも作ってみました。いかがでしょうか。

クラッチ部分とグリップ部分は別々のパーツになっているため、それぞれ別の色でアレンジすることができます。グリップ部分を濃い色にすると、より小ささが際立つ感じになります。

5. 今後の改良の余地

ここまで試作してみて、積み残しになりそうな課題を書いておきます。

モーター起動時の突入電流

どうも、安いモバイルバッテリなどは電動リールのモータの突入電流に耐えられず、きちんと駆動できないケースがあるようです。巻き上げのボタンを押すと反応はするんですが、一瞬で止まったり、もしくはうんすんだったり。。。下手したら壊れる場合もありそうです。なるべく、新しい信頼性の高い設計のモバイルバッテリーを使ったほうが良さそうです。

モバイルバッテリーのスリープキャンセル

あと、スリープ対応です。しばらく放置すると、モバイルバッテリーがスリープしてしまい、巻き上げボタンに反応しなくなってしまいます。世の中にはスリープキャンセラーなどの名前で治具が販売されていますので、これは多くのモバイルバッテリーで使用する必要がありそうです。

耐久性

ボタンやはんだ付け箇所などの耐久性も課題。はんだ付けについては、なるべく確実に行えるようにしたが、ボタンについてはどのくらい保つのか、これはいろいろと使ってみないとわからない。水没したケースなんかも心配ではあります。

さらなる軽量化

たぶん、モーターを変えればもっと軽量化できると思います。ただ、コストアップは確実なうえ、ここまでくると持ちやすさなどの面で小さくすればいいというものでもない気もしてます。

6. おわりに:自作リールで広がる釣りの楽しみ

もともとモバイルバッテリー駆動版は作ってみたかったのですが、配線をどうするとか、筐体にちゃんと収まるように設計できるかなど考えるとなかなか手を出せませんでした。が、、、実際に作ってみると思っていた以上にうまく設計できたと思います。

ただ、こういうものは実際に使ってみないとわからないところがたくさんあります。早く実釣してみて、性能を確認してみたいと思っています。

次のレポートをお楽しみに!

コメントを残す